PCOS: Häufige hormonelle Störung mit vielfältigen Symptomen

Das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) betrifft 6 bis 13 Prozent aller geschlechtsreifen Frauen und zählt damit zu den häufigsten hormonellen Erkrankungen bei Frauen im reproduktionsfähigen Alter.1 Doch was verursacht PCOS, welche Symptome treten auf und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Und wie beeinflusst das PCO-Syndrom den Kinderwunsch? Der folgende Artikel gibt Antworten auf diese Fragen und bietet einen Überblick über die Erkrankung.

Was ist das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS)?

PCOS ist eine hormonelle Störung, die bei Frauen meist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr auftritt. Charakteristisch sind Zyklusstörungen und ein Überschuss an männlichen Sexualhormonen (Hyperandrogenämie). Im Ultraschall können auch die Ovarien (Eierstöcke) durch zahlreiche kleine, flüssigkeitsgefüllte Follikel auffällig erscheinen.2

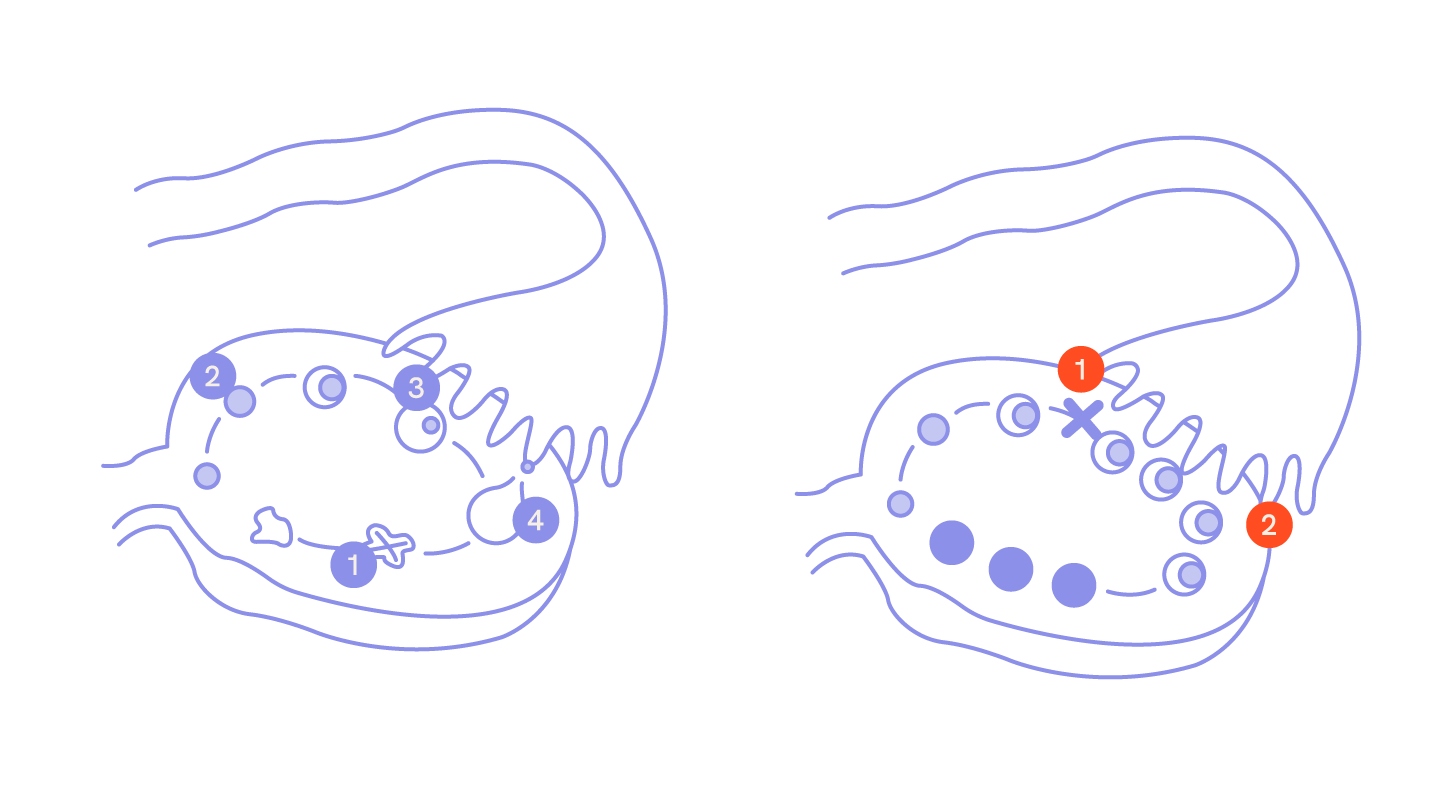

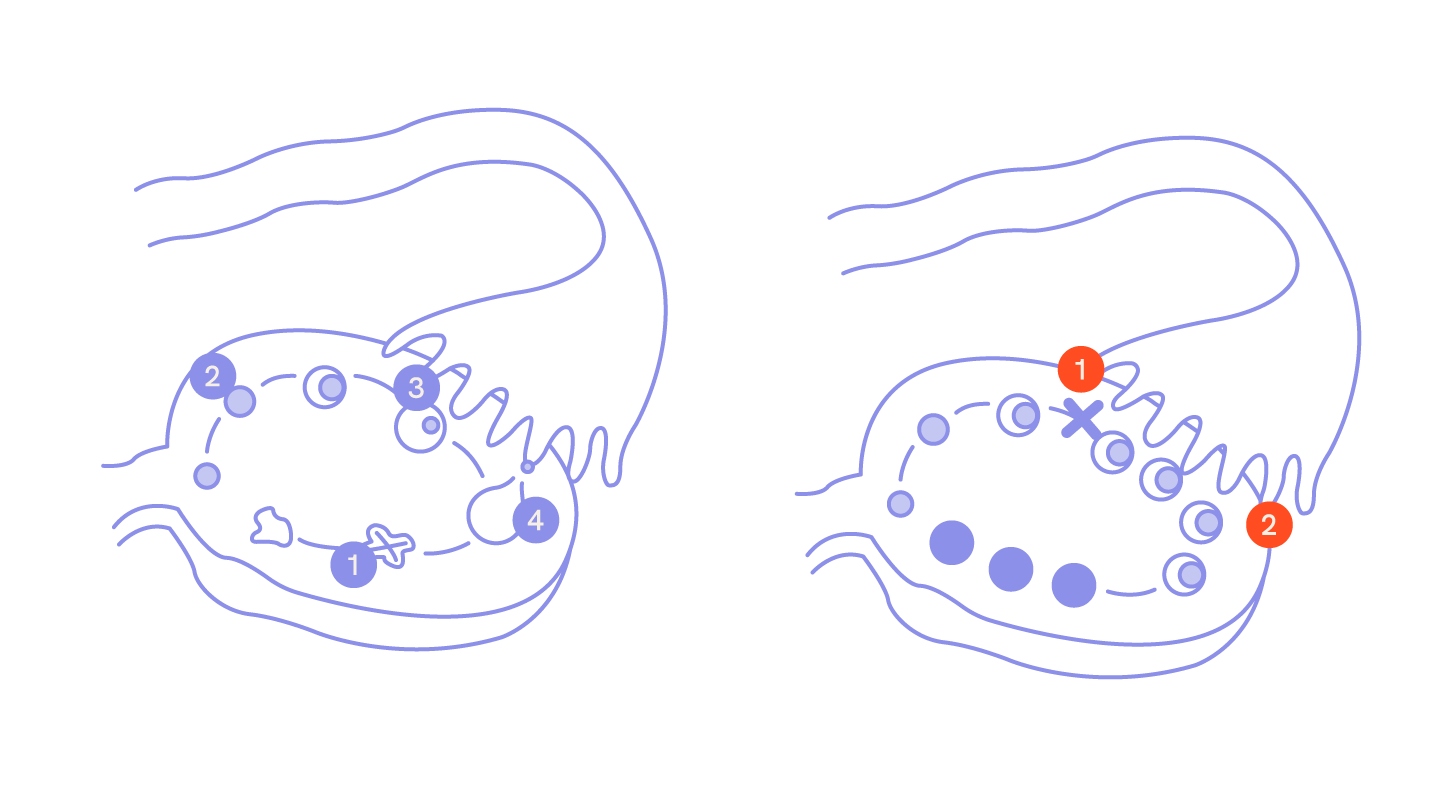

links/oben: physiologisch unauffälliger Eierstrock

1. Gelbkörper

2. Primärfollikel

3. Reifes Follikel

4. Eisprung

links/unten: polyzistischer Eierstrock

1. Entwicklung setzt sich nicht fort

2. Zahlreiche unreife Follikel

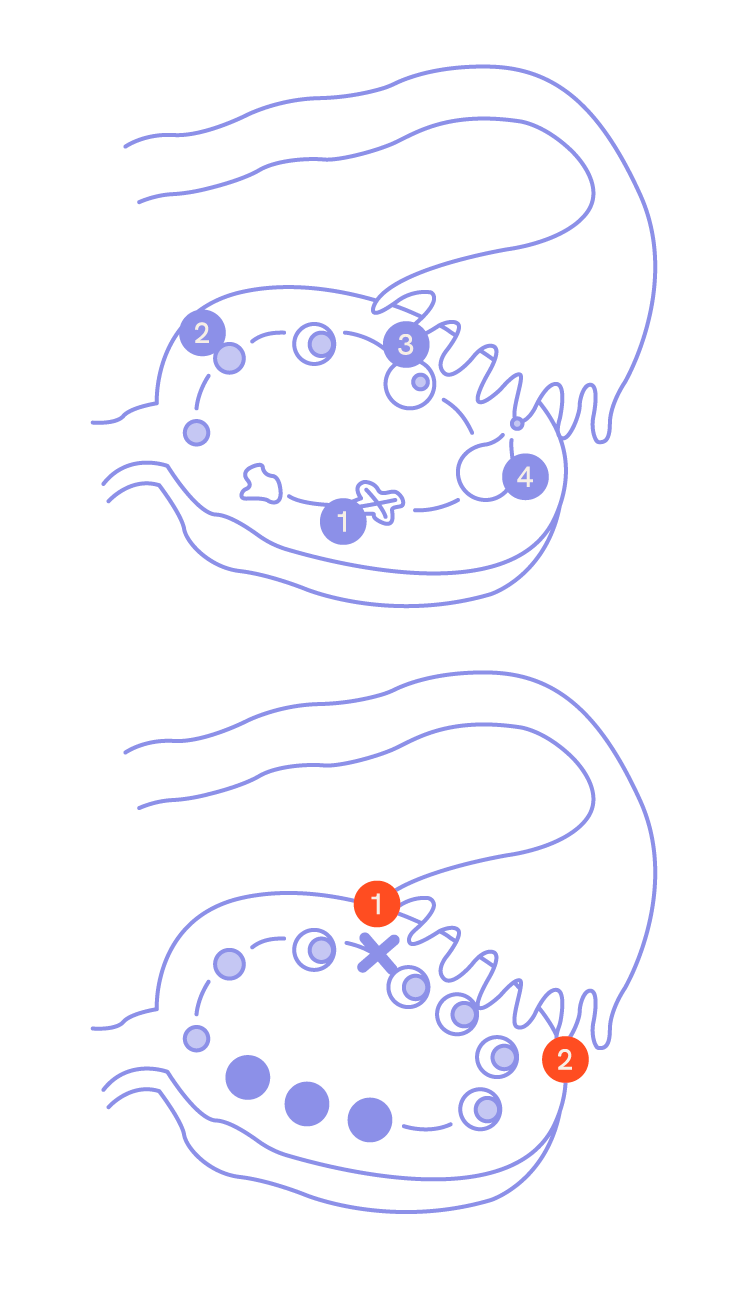

links/oben: physiologisch unauffälliger Eierstrock

1. Gelbkörper

2. Primärfollikel

3. Reifes Follikel

4. Eisprung

links/unten: polyzistischer Eierstrock

1. Entwicklung setzt sich nicht fort

2. Zahlreiche unreife Follikel

Welche Ursachen stecken hinter PCOS?

Das PCO-Syndrom ist eine vielschichtige und multifaktorielle Erkrankung, deren Entstehung noch nicht vollständig geklärt ist. Ein wichtiger Mechanismus ist vermutlich die Insulinresistenz und ein damit verbundenes hormonelles Ungleichgewicht. Darüber hinaus spielen genetische Faktoren, hormonelle Einflüsse sowie Lebensstilfaktoren eine Rolle.

Übergewicht und Adipositas erhöhen das Risiko für die Entwicklung eines PCOS und können die klinischen Symptome verstärken.

genetische Faktoren

Forscher bringen verschiedene Genveränderungen mit PCOS in Verbindung. Diese Mutationen beeinflussen die Hormonproduktion in den Eierstöcken (Ovarien) und stören die Steuerung des Zyklus.5 Ein erhöhtes Risiko besteht vor allem dann, wenn PCOS bereits in der Familie auftritt.1

Lebensstilfaktoren

Eine ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und Übergewicht können das Risiko für die Entstehung von PCOS erhöhen. Auch ein gestörter Insulinstoffwechsel, welcher häufig mit einem ungesunden Lebensstil zusammenhängt, könnte eine Rolle in der Entstehung und Ausprägung des PCOS spielen.

Die Kombination dieser Faktoren führt häufig zu einem hormonellen Ungleichgewicht, das den weiblichen Zyklus stört. Besonders eine veränderte Regulation der zyklusregulierenden Hormone LH (Luteinisierendes Hormon) und FSH (Follikelstimulierendes Hormon) trägt dazu bei: Ein erhöhter LH-Spiegel im Verhältnis zu FSH fördert die Produktion männlicher Sexualhormone (Androgene) in den Ovarien, wodurch der Eisprung ausbleiben kann. Gleichzeitig kann eine Insulinresistenz diesen Prozess verstärken, da erhöhte Insulinwerte die Androgenproduktion zusätzlich anregen und typische PCOS-Symptome verschlimmern.

Symptome & Beschwerden: Wie äußert sich PCOS?

PCOS zeigt sich durch verschiedene hormonelle und stoffwechselbedingte Symptome. Besonders häufig treten folgende Beschwerden auf:2

Zyklusstörungen können in verschiedener Weise auftreten. Die Menstruation kann selten sein oder über mehrere Zyklen ausbleiben (Oligo- oder Amenorrhö), da der Eisprung seltener oder gar nicht stattfindet.

Eine erhöhte Produktion des Hormons Androgen regt die Talgdrüsen an, wodurch fettige Haut und hartnäckige Unreinheiten entstehen.

Der Körper reagiert schlechter auf Insulin, was den Blutzuckerspiegel erhöht und das Risiko für Typ-2-Diabetes steigert.

Viele Frauen mit PCOS nehmen leichter zu und Übergewicht kann die hormonelle Dysbalance weiter verstärken.

Übermäßiger Haarwuchs tritt in für Männer typischen Körperregionen wie Gesicht, Brust oder Rücken auf.

Überschüssige männliche Hormone in Verbindung mit genetischen Faktoren führen oft zu Haarausfall am Kopf.

Wenn die Eierstöcke selten oder keinen Eisprung auslösen, kann das zu Unfruchtbarkeit (Infertilität) führen und eine natürliche Schwangerschaft für viele Frauen erschweren.

Angststörungen, depressive Verstimmungen oder eine erhöhte psychische Belastung treten häufig begleitend auf.

Diagnose des polyzystischen Ovarialsyndroms

Gynäkologinnen stellen die Diagnose PCOS anhand bestimmter Kriterien, die in der Rotterdam-Klassifikation festgelegt sind. Demnach liegt die Erkrankung vor, wenn mindestens 2 der folgenden Merkmale zutreffen:2,6

Betroffene Frauen haben seltene oder über mehrere Zyklen ausbleibende Menstruationsblutungen (Oligo- oder Amenorrhö), was auf Störungen im Zyklus hinweist.

Eine Sonografie zeigt häufig vergrößerte Ovarien mit vielen kleinen, unreifen und randständig angeordneten Follikeln. Diese „Perlschnur“-Struktur gilt als typisches Phänomen von PCOS.

Dazu gehören äußerliche Merkmale wie verstärkte Körperbehaarung (Hirsutismus), Akne oder Haarausfall. Eine Blutuntersuchung kann zudem erhöhte männliche Sexualhormone nachweisen.

Da das PCO-Syndrom unterschiedliche Ausprägungen haben kann, schließen Ärzte zunächst andere hormonelle Erkrankungen aus. Dazu gehören zum Beispiel das Late-Onset-Adrenogenitale Syndrom (AGS) sowie das Cushing-Syndrom.

Trotz des Namens müssen nicht immer zystische Veränderungen an den Eierstöcken vorliegen, um PCOS zu diagnostizieren. Auch ohne sichtbare Zysten im Ultraschall kann die Erkrankung bestehen, wenn andere Kriterien erfüllt sind!7

PCOS behandeln: Welche Therapien können helfen?

PCOS ist nicht heilbar, aber verschiedene Maßnahmen können die Symptome lindern und die Lebensqualität verbessern. Die Behandlung richtet sich nach den individuellen Beschwerden und möglichen Begleiterkrankungen:2,4

Eine Gewichtsreduktion durch eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung kann den Hormonhaushalt verbessern, die Ovulation fördern, die Insulinresistenz reduzieren sowie den Androgenspiegel senken.

Diese Behandlungsform hemmt die Wirkung männlicher Sexualhormone und kann so gegen Hirsutismus, Akne und Haarausfall helfen. Sie kann auch mit hormonellen Verhütungsmitteln kombiniert werden.

Bei dem sogenannten laparoskopischen ovariellen Drilling (LOD) entfernt oder verödet die Ärztin gezielt kleine Bereiche der Eierstöcke, um den Eisprung anzuregen. Der minimalinvasive Eingriff wird nur durchgeführt, wenn andere Behandlungen nicht erfolgreich waren.

Hormonelle Behandlungen bei PCOS richten sich nach dem Kinderwunsch. Besteht kein Kinderwunsch, können mit hormonellen Verhütungsmitteln wie den kombinierten Pillen (enthalten ein Gestagen und ein Östrogen) Hirsutismus, Akne und Haarausfall reduziert werden. Bei bestehendem Kinderwunsch kommt eine Stimulationstherapie zum Beispiel mit sogenannten Aromatasehemmern in Frage.

Ein Medikament aus der Gruppe der Biguanide verbessert die Insulinempfindlichkeit, senkt den Androgenspiegel und reguliert den Zyklus. Es kann zudem bei der Gewichtsreduktion unterstützen, ist jedoch sehr häufig mit Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Beschwerden verbunden. Da es für das PCO-Syndrom nicht offiziell zugelassen ist, ist die Anwendung ein sogenannter „Off-Label-Use“ und sollte nur in enger Absprache mit der Ärztin* erfolgen.

Haarentfernungsmethoden (Laser, Epilation) oder dermatologische Behandlungen helfen, die ästhetischen Auswirkungen des erhöhten Androgenspiegels zu reduzieren.

Auch myo-Inositol kann bei PCOS zum Einsatz kommen. In Präparaten wie Clavella® Premium ist myo-Inositol enthalten. Myo-Inositol ist als Botenstoff an wichtigen Prozessen im Körper beteiligt, unter anderem an der Wirkung von Insulin und follikelstimulierendes Hormon (FSH). Insulin reguliert den Zuckerstoffwechsel, während FSH das Wachstum der Eizelle fördert.

Kinderwunsch und Schwangerschaft bei PCOS

Frauen mit polyzystischem Ovarialsyndrom haben oft einen unregelmäßigen Eisprung, wodurch Zyklusstörungen entstehen, welche zu den häufigsten Ursachen für Unfruchtbarkeit zählen.1 Dennoch gibt es Therapiemöglichkeiten, die die Chancen auf eine Schwangerschaft erhöhen.

Verschiedene Medikamente können den Eisprung gezielt stimulieren und so die Fruchtbarkeit verbessern. Als erste Wahl zur Auslösung des Eisprungs (Ovulationsinduktion) gilt derzeit ein Medikament aus der Gruppe der Aromatasehemmer, das die Follikelreifung fördert. Alternativ verschreiben Ärztinnen Clomifen-Citrat, um den Eisprung anzuregen. Als weitere Option besteht die In-vitro-Fertilisation (IVF). IVF ist besonders dann eine Option, wenn weitere Faktoren wie eine eingeschränkte Spermienqualität vorliegen.4,8

Eine ausgewogene Kost mit viel Gemüse, Eiweiß und gesunden Fetten unterstützt den Stoffwechsel. Stark verarbeitete Lebensmittel und zuckerreiche Speisen solltest du möglichst vermeiden.

Mindestens 150 Minuten Sport pro Woche verbessern die Insulinsensitivität und können helfen, das Gewicht zu regulieren.4 Für eine gezielte Gewichtsabnahme sind längere Trainingseinheiten empfehlenswert.

Wer täglich mehr Kalorien verbraucht als aufnimmt, kann Übergewicht reduzieren und damit hormonelle Prozesse positiv beeinflussen.

Strenge Diäten sind meist nicht notwendig. Wichtiger ist eine langfristige Ernährungs- und Bewegungsstrategie, die zum eigenen Alltag passt.

Häufig gestellte Fragen zum Thema PCOS

Das polyzystische Ovarialsyndrom verursacht Zyklusstörungen, verstärkten Haarwuchs, Akne, Haarausfall und Gewichtszunahme. Häufig haben betroffene Frauen eine eingeschränkte Fruchtbarkeit.1,2

Ärztinnen diagnostizieren das PCO-Syndrom, wenn 2 der folgenden Merkmale vorliegen: eine seltene bis eine über mehrere Zyklen ausbleibende Menstruationsblutung (Oligo- oder Amenorrhoe), erhöhte Spiegel männlicher Sexualhormone oder eine vermehrte Zystenbildung in den Eierstöcken. Da PCOS eine Ausschlussdiagnose ist, schließen Ärztinnen andere hormonelle Ursachen aus.2,4

PCOS ist nicht heilbar und bleibt ein Leben lang bestehen. Gezielte Maßnahmen lindern jedoch die Symptome und verbessern den Hormonhaushalt. Eine gesunde Lebensweise, eine Unterstützung mit myo-Inositol oder ggf. Medikamente können den Zyklus regulieren und somit die Beschwerden lindern.2,4

Bei PCOS sind oft männliche Sexualhormone wie Testosteron und Dehydroepiandrosteron (DHEAS) erhöht. Das Luteinisierende Hormon (LH) steigt im Verhältnis zu dem Follikelstimulierendem Hormon (FSH), während das Sexualhormonbindendes Globulin (SHBG) oft sinkt. Zusätzlich können Prolaktin, Blutzucker- und Cholesterinwerte verändert sein.2

Auf dieser Seite werden aus Gründen der Lesbarkeit ausschließlich weibliche Personenbezeichnungen verwendet. Bitte beachte, dass diese Formulierungen geschlechtsneutral gemeint sind und sich gleichermaßen auf alle Geschlechter beziehen.

Quellen

1 World Health Organization. Polycystic ovary syndrome. Verfügbar unter: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/polycystic-ovary-syndrome (letzter Zugriff 06.05.2025).

2 Gelbe Liste. Polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS). Verfügbar unter: https://www.gelbe-liste.de/krankheiten/polyzystisches-ovarialsyndrom-pcos (letzter Zugriff 25.02.2025).

3 Thieme – via medici. Amenorrhö. Verfügbar unter: https://viamedici.thieme.de/lernmodul/5987556/4954754/amenorrh%C3%B6#_940192FD_11AD_4D8E_BCCD_49855538BC12 (letzter Zugriff 25.02.2025).

4 Siddiqui S. et al. A Brief Insight into the Etiology, Genetics, and Immunology of Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS). Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2022, 39 (11): 2439–2473, doi: 10.1007/s10815-022-02625-7.

5 Khan, M. et. Al. Genetic Basis of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): Current Perspectives. Applied Clinical Genetics, 2019, 12: 249-260. doi: 10.2147/TACG.S200341.

6 Borzan V, Mayr A & Obermayer-Pietsch B. Das polyzystische Ovar-Syndrom – Entstehung, Behandlung und neue Erkenntnisse. Journal für Klinische Endokrinologie und Stoffwechsel, 2021, 14: 81–87. doi: 10.1007/s41969-021-00135-y.

7 Mayo Clinic Press. Can You Have Polycystic Ovarian Syndrome – Without Ovarian Cysts? Verfügbar unter: https://mcpress.mayoclinic.org/women-health/can-you-have-polycystic-ovarian-syndrome-without-ovarian-cysts/ (letzter Zugriff 25.02.2025).

8 Teede H, Misso M, Costello M et al. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Fertility and Sterility, 2018, 110 (3): 264-279. doi: /10.1016/j.fertnstert.2018.05.004.

9 AOK-Gesundheitsmagazin. Polyzystisches Ovarialsyndrom: Was kann helfen? Verfügbar unter: https://www.aok.de/pk/magazin/familie/schwangerschaft/polyzystisches-ovarialsyndrom-was-kann-helfen/ (letzter Zugriff 25.02.2025).